古诗词里容易见到的鹧鸪,居然是爱打架的主!

日前,西藏林芝市墨脱县林业和草原局与多家科研单位携手合作,通过深入的野外调查与科学监测,在该县境内先后发现了三种珍贵的国家二级重点保护野生动物——红胸山鹧鸪、红喉山鹧鸪和环颈山鹧鸪。

这一重大发现很大地丰富了国内鸟类资源的多样性记录,为生物多样性保护增添了新的篇章。

红胸山鹧鸪 图源:中国西藏新闻网

鹧鸪,这一屡屡出目前古诗词中的鸟类

在中国传统文化里占据着特殊的地位

承载着丰富的文化含义

然而,现实日常见过鹧鸪的人却寥寥无几。不为人知的是,这种鸟儿天性勇猛,酷爱打斗,甚至常常打到不死不休的地步。而古诗词中容易见到的“鹧鸪啼”声,竟是它们打架的前奏曲!

穿花衣裳的“小鸡”

鸡,一般是指大家平时饲养和下蛋的家鸡。从生物学角度讲,鸡其实是鸟纲鸡形目下300种鸟类的统称。它们之中,有些以“鸡”命名,譬如蓝马鸡、雪鸡等;有些与“鸡”不沾边,譬如白鹇、彩雉、鹌鹑、孔雀等。

鸡形目庞大而多样的群体里,类型最多、最容易见到的是雉科动物。雉科动物里,除去原鸡属驯化而来的家鸡外,较出名的就是鹌鹑和鹧鸪。体型是不同鹧鸪、鹌鹑、家鸡的要紧标志之一。成年鹧鸪一般重300-400克,比家鸡小不少,比鹌鹑大一些。

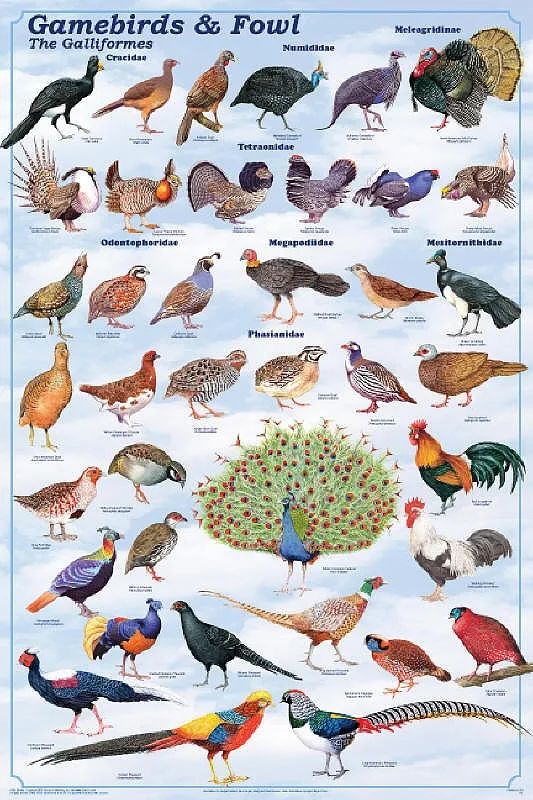

鸡形目的大多数鸟类 图源:中国野鸟图库网

鹧鸪是全球雉科动物中的要紧成员,共有70多种,占据了雉科动物的四分之一。在雉科下,鹧鸪被细分为鹧鸪属、山鹧鸪属、环颈鹧鸪属、红头鹧鸪属、凤头鹧鸪属等6大类。

其中,山鹧鸪属尤为丰富,包括了21个不一样的类型,包含前文所提在墨脱县发现的红胸山鹧鸪、红喉山鹧鸪和环颈山鹧鸪。

红喉山鹧鸪

鹧鸪的体形独特,具备鲜明的特点:它们的嘴巴呈黑色,双眼则是暗褐色的,身上的羽毛以黑白棕三色为主,交织在一块,形成了独特的斑纹。尤其是它们的背上和胸腹部,布满了很多眼状的白斑,仿佛穿上了一件华丽的花衣裳。

鹧鸪作为留鸟,对自然环境有着特定的爱好,它们更倾向于栖息在干燥的环境中。

因此,鹧鸪主要分布在国内的南方区域,包含四川、贵州、云南、广西、海南等地。在这类地方,中华鹧鸪作为鹧鸪属中的代表性鸟类,是国内最为容易见到的鹧鸪之一。这种地域性的分布特征,也致使北方人极少有机会见到鹧鸪。

中华鹧鸪 图源:新疆博物志网

爱打架的雄鸟

作为杂食性鸟类,鹧鸪菜谱广泛,不但涵盖杂草、野果、种子、嫩叶等植物,还摄取蚱蜢、蚂蚁等昆虫,达成荤素搭配、营养均衡的饮食结构,这一习性也赋予它们强健的体魄和有力的双爪。

它们大多遵循“一夫一妻制”的生活原则,倾向于单独或成对活动,而非集群出行。觅食活动主要在清晨或黄昏时分进行,它们会在森林中漫步探寻食物,有时甚至会用双爪挖掘土壤中的蚯蚓。一旦遭遇惊吓,鹧鸪便能飞速直线飞行,直抵树梢以寻求安全。

强健的体魄

为鹧鸪的好斗习性

提供了坚实的“硬件”基础

在雉科动物中,鹧鸪以好斗著称,其好斗行为主要体目前两个方面:

一是闻声而至的主动挑战,当听到相同种类叫声时,它们会主动上门寻衅,见面后便展开激烈的啄斗,直至分出胜负。

二是雄鹧鸪间为争夺配偶而进行的激烈争斗,它们用坚硬有力的喙作为武器,使得对手羽毛纷飞,战斗持续至一方落败逃离甚至丧命,胜者则取得雌鹧鸪的喜爱。

值得一提的是

在争夺配偶的“武斗”之前

雄鹧鸪还会进行

别开生面的“文斗”

它们通过歌声来展示我们的魔力,一般声音洪亮且持久者可以崭露头角,取得雌性的喜爱。

鹧鸪的平时鸣叫声多姿多彩,包含“咕咕咕”“咯咯咯”“哒哒哒”等,这类声音间断发出,常常组合成“咕咕咕-咯咯咯”的旋律。

大家听起来,鸣叫声宛如“行不能也哥哥”,好像在诉说着行路艰难,不要远行。如此的鸣叫声,不只为自然界增添了一抹独特的音韵,也借此表达了亲人对离别时的伤感与惆怅之情。

然而,鹧鸪的好斗习性也为它们带来了不幸。在古时候,捕鸟人借助这一特征,将捕获的雄鹧鸪置于笼子边,以其为鱼饵,引诱其他相同种类前来打架,从而达成以一捕多的目的。

古诗词里的常客

长于南方的鹧鸪,以其喜欢歌唱与好斗的天性,自古以来便深受文人墨客的喜爱。它们不只被赋予了丰富的文化含义,还频繁地出目前古时候的典籍与诗词歌赋之中。

刚开始,古人将鹧鸪视为一种个性最强的烈鸟。据《禽经》(春秋时期)、《异物志》(东汉)、《古今注》(西晋)等典籍记载,鹧鸪天性向南,绝不北飞。

后来,鹧鸪被用作象征在北方生活的南方人对故乡的深深思念,或在南方生活的北方人借其声抒发离愁别绪。

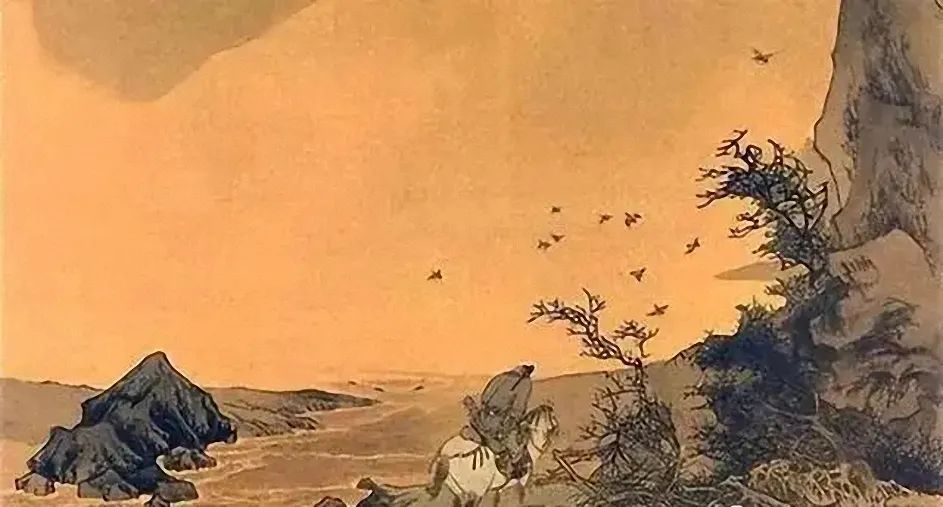

在海量诗词中,南宋词人辛弃疾的《菩萨蛮·书江西造口壁》最具代表性。其中的“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”已成为千古名句。

辛弃疾作为正宗的北方人(山东济南籍),一生为抗金事业奔波,却遭贬至南方的江西上饶等地。在被贬期间,他途经江西的造口壁,想起沦陷的家乡和苦难的国家,听到家乡鹧鸪的鸣叫,深感其悲,遂写下此词。

然而,“山深闻鹧鸪”,事实上如辛弃疾般的古时候人并不知道,他们所闻并不是鹧鸪的悲鸣,而是其在求偶,或向相同种类宣告我们的领地主权。

国画《菩萨蛮·书江西造口壁》

图源:奇象网

除此之外,古人察看到鹧鸪常成对出现,因此将它们视为爱情的象征。

这一现象在唐宋诗词中频繁出现,如刘禹锡的“唱尽新词欢不见,红霞映树鹧鸪鸣”、曹邺的“劝君速归去,正及鹧鸪啼”等。宋朝更是出现多首以“鹧鸪天”为词牌名的词作。

“鹧鸪天”又名“思佳客”“思越人”等,刚开始词人因鹧鸪常在蓝天下飞翔,所以用“鹧鸪天”比喻天空的晴朗明亮,后来则常用它寄寓情感真挚、意境深远及至死不渝的爱情,这类词作具备非常高的艺术价值。

鹧鸪以其独特魔力成为古诗词中的常客,而到了现在,它们更被赋予了国家重点保护野生动物的崇高地位,以跨越时空的非凡风采,持续吸引着世人的目光与关怀。

鹧鸪不止是自然界生物多样性中的明珠,更是承载着深厚文化底蕴与传统象征意义的生灵。

在追求人与自然和谐共生的今天,保护鹧鸪,就是守护大家一同的文化记忆与自然遗产。让大家携手行动,为这类爱打架的鸟儿撑起一片蓝天,让它们的歌声继续响彻林间,让“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”的诗意永远流传。

END

参考文献:

1.《小议古典诗词中的“鹧鸪啼”意象》,作者牛景丽、何英,《名作赏析》2007年第12期

2.《论花间词中的“爱情鸟”符号》,作者吴亚萍,《唐山师范学院学报》2021年第5期

3.《鹧鸪——山中珍禽致富的吉祥鸟》作者刘行,《云南农业》2000年第10期

责编:董小娴